彼の死後も、ボウイの音楽をふさわしい形で視覚化し、

ファンに納得してもらえるように努めているんだ

ジョナサン・バーンブルック 来日インタビュー

(構成:吉村栄一 Eiichi Yoshimura)

2017年4月6日@『DAVID BOWIE is』寺田倉庫

ジョナサン・バーンブルックは、1966年生まれのイギリスのグラフィック・デザイナー/書体デザイナーだ。

1990年代から、先鋭的なデザイナーとして、広告などのグラフィック・デザインや、現代美術家のダミアン・ハーストとの仕事などで注目されるようになった。

バーンブルックのデザイン活動の特異なところは、巨大企業の広告デザインを手がける一方、反広告的、反商業主義的なメッセージを前面に出した社会活動にも積極的にかかわっているところ。

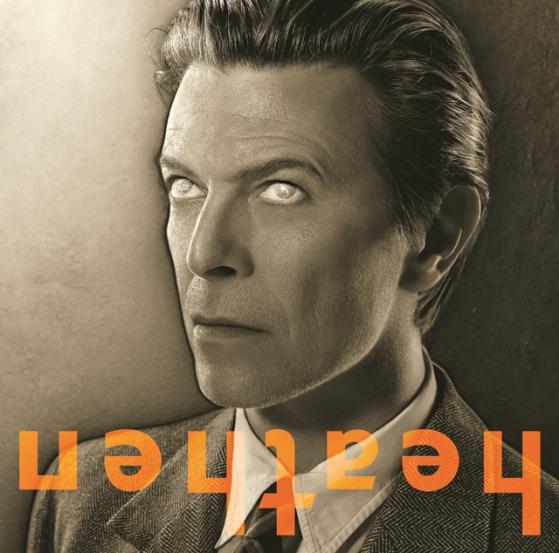

つねにポップ・ミュージックの主流と反主流を自由に往き来していたデヴィッド・ボウイにとって、そんなバーンブルックは興味深いデザイナーであり、2002年の『ヒーザン』から遺作となった2016年の『★』まで人生と音楽活動の最後までを伴にすることになった。

日本でも、六本木ヒルズや坂本龍一のレーベル“commmons”のロゴ・デザインなどで知られるバーンブルックは、『★』のアート・ワークで日本のデザイン・アワードの最高峰である「TDC賞」の2017年のグランプリを獲得。その授賞式にあわせ来日したのを機に、『DAVID BOWIE is』会場である寺田倉庫ビルで、ボウイとの長年のコラボレーションについて話を聞いた。

ボウイはバーンブルックと組むまでは1~2作ごとにアルバムのアート・ワークを担当するデザイナーを頻繁に変え続けた。それに対してバーンブルックとのコンビは途中10年のボウイの休業期間があるとは言え、驚異的な長さとなった。両者の相性のよさをバーンブルックはこう語る。

「最初にボウイから一緒に仕事をしたいと言われたときは、ぼく自身が驚いた。だって、彼は世界のどんなデザイナーとも仕事ができる立場でしょ。ただ、ぼくと彼はどちらもイギリス人で、モンティ・パイソンなどの英国コメディが大好きだという共通点があった。一緒にいるときはデザインや音楽の話よりも冗談を言い合っていることのほうが多かったほどだ」

ボウイの英国コメディ好きは『フルストレッチ』や『エキストラ』など英国コメディ番組に本人役で出演していることでもよくわかる。

「そして、たぶん、なにかを創造するときのアプローチの仕方に共感してもらえたんじゃないかな。お互い、本をいっぱい読み、絵画もたくさん見るタイプの人間で、それらをバックボーンとして作品にしていくところ。きっと、そういう内面から出てきたものをどうマスに訴えられる商品にするかという視点を忘れないことも似ていた。難解なものを、どうやって人々から理解される形にするかというアプローチだ。彼も、そのままでは難解と思われるかもしれない作品を、どうわかりやすい形で視覚化するかをぼくに託してくれたんだ」

主流と反主流の両面を併せ持つという点、そして音楽やデザインといったそれぞれの専門の領域だけでなく、多くの分野を勉強してさまざまな背景を作品に反映、昇華していく点が両者に共通しているという。

そのため、ボウイはアート・ワークに関しては、まずバーンブルックに自由な形で発想させ、そこに自分の意見を加えていくという形を取ったそうだ。

『DAVID BOWIE is』に展示されているボウイの60~80年代のアート・ワークに関するラフ・スケッチを見ると、ボウイのがっちりと固まったイメージをデザイナーはそのまま具象化する以外なかったような面があったのではないかと聞くと、バーンブルックと組んだ頃にはボウイはもうそういうことはしなかったとのことだ。

「そう、ぼくの場合はそういうことはなかった。それはきっとボウイ自身が成熟した大人になっていたということもあるだろうし。ただ、いろいろな提案はしてきた。そうした提案に、ぼくが自由な解釈で応えることに興味を持ってくれていたんだと思う。彼の意にそぐわないアイデアに対しては、はっきりとNOを言うけれど、それでもぼくの表現というものを尊重してくれていたと思う」

仕事を重ねていくなかで信頼関係も築いていった。

「たとえば『ザ・ネクスト・デイ』や『★』の頃には阿吽の呼吸にもなっていて、多くのことに関しては、ぼくの判断にまかせると言ってくれるようになった。ぼくにとって、非常にやりがいがあり、うれしいことだった。これはデザインだけでなく、音楽の仕事の上でも、ボウイは誰かにこれをまかせるとなったら、細かい指示はせずにまかせきるタイプのクリエイターだったよ」

もちろん、まかせると言っても、ボウイの詳細で明解な指示や要望は大量だった。

「ラフなデザインの段階から、最終的なデザインに仕上がるまでには、彼とは何度も何度もディスカッションを重ねた。主にメールでのやりとりだけど、彼からのメールはすごく濃密で文字数が多い。細かい提案や緻密な指摘、大胆なアイデア出しをどんどんしてくるタイプ。そういうやりとりが3~4か月続いて最終的なデザインが仕上がるんだ」

最初にデザインを手がけたアルバム『ヒーザン』から、ボウイとバーンブルックは既成概念を打ち破る冒険的なアート・ワークを作り上げていった。

「たとえば『ヒーザン』のカヴァーにデヴィッド・ボウイというアーティスト名を入れないというのはぼくのアイデアだった。だって、顔を見れば誰でもボウイだとわかる。入れなくてもいいんじゃないと言ったら彼も賛成してくれたんだ。そしてアルバム・タイトルの『ヒーザン』の文字もひっくり返して入れてある。発売時にボウイがアメリカのテレビ番組『デヴィッド・レターマン・ショー』に出たときは、このジャケットじゃ誰のアルバムかも、上下どちらが正しいかももわからないよってネタにされてたね(笑)」

ただ、おもしろ半分や目立つために過激なデザインにしたのではない。バーンブルックはデザイナーには珍しくロジックからデザインを組み立てていくタイプで、彼のすべての作品には、なぜそういうデザインになっているかという明解な理由がある。

「heathan=異教徒というアルバム・タイトルをひっくり返したのは、このアルバムやボウイが反宗教主義であるということを表現したかったから。異教徒をひっくり返すことで宗教のちがいを乗り越えるというメッセージになっている。これは政治的すぎないかという意見がレコード会社からは出たけれど、それで通した。このときに限らず、アルバムのアート・ワークを手がけるときは、ボウイといつもディスカッションを重ねたよ。社会問題そのものというよりも、そのアルバムを作るにあたっての文化的な背景についてよく話し合ったんだ。ボウイ自身が社会では正統とされているような価値観を破壊するようなテーマをとりあげることも多かったので、その姿勢は当然、アート・ワークにも反映されるべき。だからどのアルバムのデザインも、彼が何を表現したかったのかを訊いて、その上でそれぞれのデザインになったんだ」

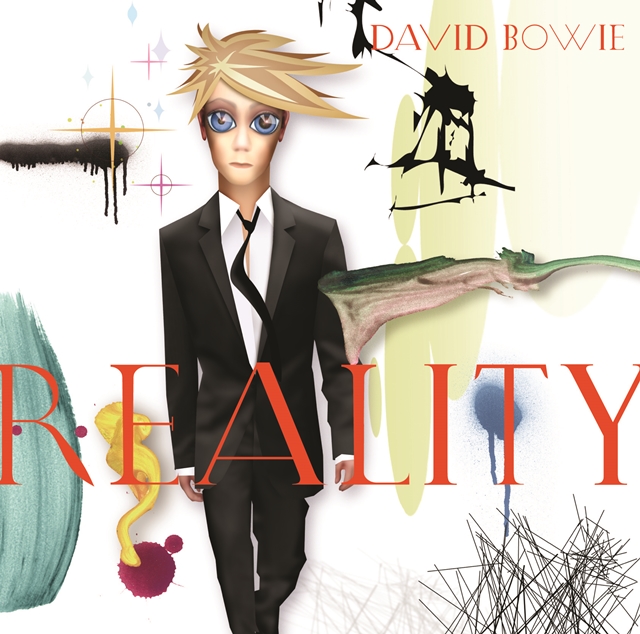

『ヒーザン』以降、冒険はさらに続き、2003年の『リアリティ』以降はジャケットにボウイの顔写真すら登場しなくなった。

「ぼくらふたりとも、ファンが一般的に期待するであろうことを裏切りたかったんだ。通常であればクールなボウイの顔写真のアップがジャケットにどんと配されているのが喜ばれるんだろうけど、そういうありきたりのことはしたくなかった。アーティスト自身というよりも、そのアルバムに収録されている音楽のテーマを視覚化すべきだと思ったんだ。『ザ・ネクスト・デイ』や『★』の段階に至っては、ポップ・スターとファンの関係性というものの本質への追求もぼくたちは始めた。ファンはアルバム・ジャケットのポップ・スターの顔写真を見て、自分はこの人が大好きだと認識するのだけど、ファンはそのポップ・スターの実際の人となりや素顔を知っているわけではない。あくまでメディアを通しての虚像を知っているだけで、実は、その虚像の中に自分自身の姿を投影して、自分を好きだと思っているんだ。そういう偽りの関係を、アルバムのアート・ワークを通して壊したかった」

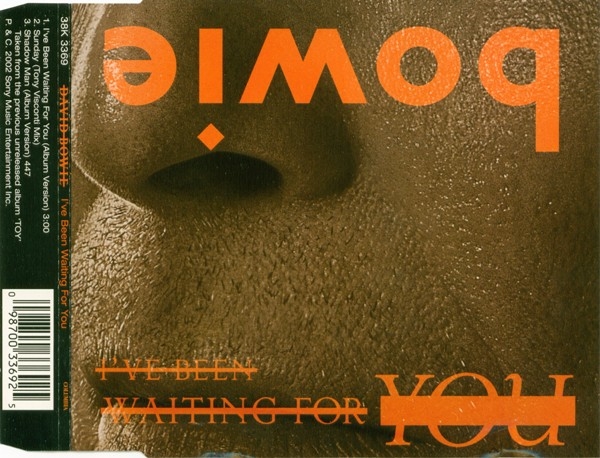

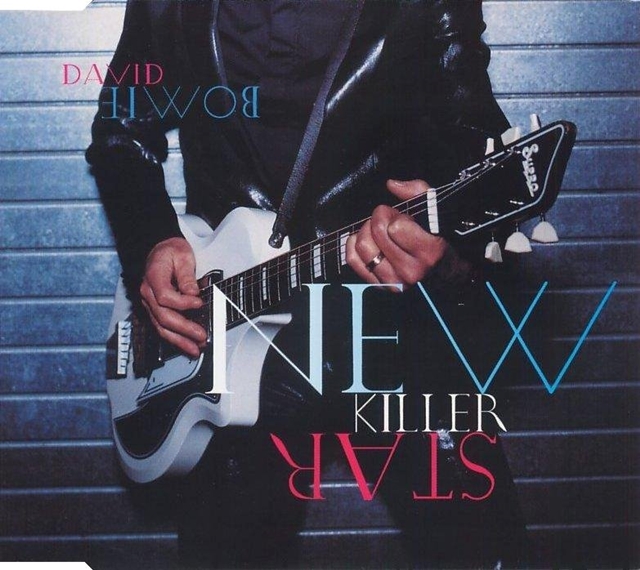

さらに、アルバムからカットされたシングルのアート・ワークでは、ボウイがまだ健在なうちから、どこか不穏で、なにかしらボウイの不在や欠落を感じさせるようなデザインにもなっていった。『ヒーザン』からのシングル「アイヴ・ビーン・ウェイティング・フォー・ユー」のジャケットはボウイの顔の鼻の部分のアップが全面に配され、シングルのタイトルである曲名にはそれを否定するかのように線が引いてある。『リアリティ』からのシングル「ニュー・キラー・スター」ではギターを弾くボウイの写真の、首から上がばっさりとカットされ、題名のうち「スター」の文字がそこだけまたひっくり返っている。

「たとえば『ヒーザン』のときは、ボウイはあくまで音楽業界のアウトサイダーだった。そんな彼の自己否定という意味で、アート・ワークで曲名のタイトルを逆さにしたり、否定の二重線を引いたりしている。不在というよりも、実存主義的というのかな。『リアリティ』のときは、非常にストレートで、アルバム自体がライヴ感のある作品だった。なので、アート・ワークにもギターを持ってもらった写真を使ったのだけど、やはり重要なのは顔じゃないということでこういうトリミングして、よりライヴ感を強調したんだ」

『ザ・ネクスト・デイ』からのピクチャー・シングル「ヴァレンタイン・デイ」も異様だ。AB両面ともアルバムに引用された鋤田正義撮影の『ヒーローズ』の写真のうち、手のところだけを使用し、その手の甲はレコードのセンターなので穴があいている。

「このピクチャー・シングルで、『ザ・ネクスト・デイ』のアルバムに使用した鋤田さんの写真の手の部分をアップしたのにもわけがある。手の真ん中に穴があいているのは聖痕を表しているんだ。ヴァレンタインという聖人をモチーフにした歌のシングルで、聖人の生と死を聖痕で表現している。たぶん、ほとんどの人はそういう意味があると気付かなかったと思うから、こうして質問してもらって説明できたのはよかった(笑)」

こうした過激なデザインとともに、バーンブルックのデザインで重要なのはフォント、書体だ。バーンブルックは書体のデザイナーとしても世界的に知られた存在。

「デザインにおいてフォントのデザインは本当に重要だと思う。『ザ・ネクスト・デイ』のときも『★』のときもそのためのオリジナルのフォントをデザインした。とくにボウイの場合、ひとつの音楽アルバムが世に生まれるということは、新しいひとつの宇宙が誕生するようなものだと思っている。曲ができ、歌詞ができ、それが歌われて、ひとつのアルバムになったとき、その宇宙を視覚化する際には、その宇宙に調和したデザインの文字もそこにあるべきだと思ったんだ。そこにこだわった」

バーンブルックのボウイに関するデザインは、同時にデヴィッド・ボウイというアーティストに対する最良の批評行為でもある。ロジカルで明解なバーンブルックの解説付きで、彼のボウイのアート・ワークをまとめて本にしてほしい。

「そうだね。将来的にはやってみたい。ただ。展覧会で『ザ・ネクスト・デイ』のラフ・デザインをいくつか出したことに、ボウイはあまりおもしろく思わなかったようで、ぼくに電話をしてきたんだ。ああいうものは出さないほうがいいんじゃないか、ラフの段階のものを見せてしまうと、完成形のものに宿った本質が同じ目で見られなくなってしまうよという意見だった。完成形のものだけを見て、そこからなにかを感じ取ってほしいというのが彼の考えだった。その背景にあるものを押し付けるのではなく、シンプルに見た人それぞれに解釈してほしいんだとも言っていた。その経験があったので、『★』のラフ・デザインというのものは一切表に出さないことにしたんだ。だからそんな記憶も生々しいうちは本にして解説するというのは難しいかもね」

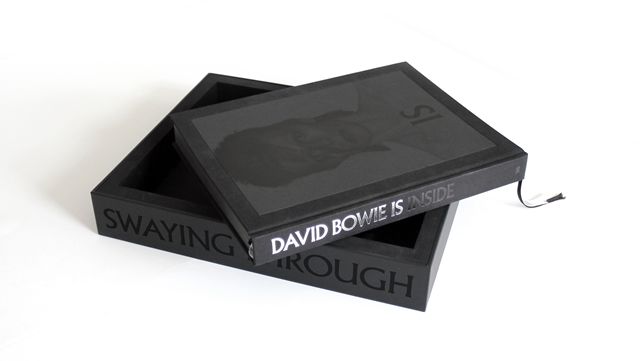

彼が『★』のジャケットや『DAVID BOWIE is』の真っ黒の柩のような限定豪華版の図録のデザインをしていたときは、ボウイの病気のことは知らなかった。

「あのブラック・エディションの本のデザインをしているときには、ぼくはボウイが病気であることを知らなかった。『★』のジャケットのデザインのときも同様。あのアルバムには生命とその寿命というテーマがはっきりと表現されていた。それに則してああいうデザインになったのだけど、そのときにはそこで歌われている生命と寿命が、ボウイ本人のものだなんて思いもしなかった。彼が他界した後に、『★』もブラック・エディションも、アート・ワークにボウイ本人のパーソナルな特別な意味が宿ってしまった。デザインをしているとき、当然、できたばかりの音を聴いてデザインをするわけだけど、その音楽の内容について、ボウイ本人が解説することは一切なかった。あくまでも、一般のリスナーと同様にまっさらな気持ちで作品を聞いて、それをぼく自身の解釈で視覚化する。なので『★』の場合も、ボウイがもっと歳を取った人間の気持ちになって生命と寿命に関する作品を作って歌っているんだろうなという解釈でああいうアート・ワークにしたんだ。ポップ・ミュージックを含むすぐれたアートというものは、表面的にはとてもポップではいても、その裏には深い意味や文脈があるんだということが力強く受け手に伝わってくるものだと思う」

ボウイの死後も、バーンブルックはアルバム『ラザルス』や日本限定の12インチ・シングル「★」、「ノー・プラン」EPなどのデザインを手がけている。

「デザインをするときの相談相手がいなくなったのは大きな問題だった。ぽっかりと大きな穴が開いたような気持ちだし、デザインすることも難しかった。ただ、もちろん悲しいけれども、一緒に長く仕事をしていたのだから、彼の音楽の本質について、他のデザイナーよりは深く理解しているはずという自負を頼りにデザインをしている。彼の音楽をふさわしい形で視覚化し、ファンに納得してもらえるように努めているんだ。彼の死後にデザインした『ラザルス』や『★』の12インチ・シングル、そして新しい『ノー・プラン』のアート・ワークにも、彼の意思を反映し、生きていてもOKを出すはずのデザインをしたつもり。生前に何度も何度も話し合ったボウイの哲学を継承したデザインになっていると思う」

バーンブルックの最新のボウイに関するデザインは、サンマリノ共和国で発行されたボウイの記念切手だ。ほぼ同時期に発売された、オーソドックスで正統的な英国郵便によるボウイの切手に対し、ここではやはりバーンブルックらしい挑戦と、遊び心が見てとれる。ボウイへのバーンブルックによる追悼のデザインのようでもある。

「もちろんボウイに敬意を表したデザインだ。ただ、彼の死を悼むというよりも、もっと前向きで明るいデザインにしたかった。そもそも切手をデザインするということはどういうことかをまず考えたんだ。ヨーロッパでは切手の多くは王族や貴族の横顔をモチーフにすることが多い。それを逆手にとるというかパロディ的に使ったのがシン・ホワイト・デューク(公爵)の切手。横顔だし、上に王冠も配した(笑)。この『ロウ』のジャケットにも使われた写真のボウイのオレンジの髪の色は、ぼくにとってボウイを象徴するような色。なので、実はぼくがこれまでデザインしたボウイ関連のアート・ワークのほぼ全部で、どこかにオレンジ色を使っている。彼が世界にもたらした衝撃を表した色だと思っているんだ。真ん中の切手の稲妻のマークも同じように衝撃を表している。鋤田さんの撮ったジギーの写真を加工した宇宙飛行士のものは、かつての共産圏の切手では王族ではなく国家の英雄としてガガーリンなどの宇宙飛行士の顔がよく用いられたから、鋤田さんの写真を使ってそれらしく作ってみた。スターマンであるボウイが宇宙飛行士の切手になるなんて、ふさわしいと思ったんだ」

(終)